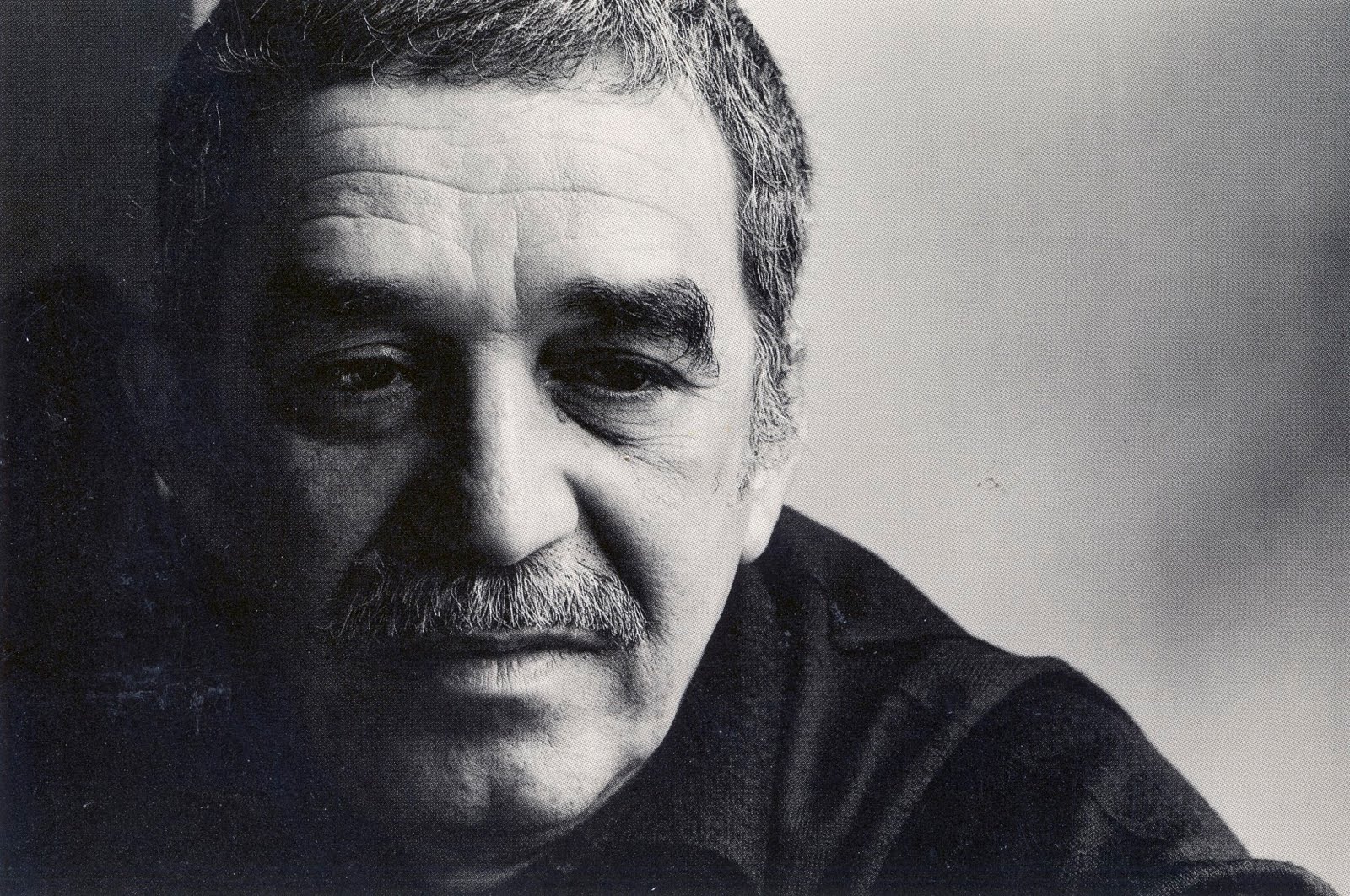

Gabriel Garcia Marquez a rejoint José Arcadio Buendia

Posté le 19 Avril 2014

Comme le colonel Aureliano Buendia, aurais-je été victime d’une sombre prémonition, en commençant à relire Cent ans de solitude, alors que le patriarche entrait en agonie ? « Gabo », comme on le surnommait en Amérique latine, est mort chez lui à 87 ans, à Mexico jeudi 17 avril. Il luttait depuis plus d’une décennie contre la maladie.

Aîné d’une fratrie de onze enfants, Gabriel José de la Concordia Garcia Marquez naquit à Aracataca, le 6 mars 1927. GGM transfigurera ce village colombien perdu entre les marigots et les plaines poussiéreuses de la côte caraïbe, en Macondo, le village mythique de Cent ans de solitude, le grand roman publié en 1967. Sa maison y était à l’image de celle d’Ursula Iguaran, l’épouse fidèle et inoxydable de José Arcadio Buendia, une demeure sans cesse renaissante de sa propre histoire, ouverte et accueillante, lieu de vie et de passage, mais aussi emplie des fantômes qui hanteront l’œuvre qui vaudra à GGM le prix Nobel de littérature en 1982. Cent ans de solitude tournoie autour de ce lieu de légende, centre de Macondo, du marigot et, un peu comme la gare de Perpignan pour Salvador Dali, centre de l’univers. Les personnages et les situations sont nourris de son expérience réelle, comme les ravages de la guerre civile où ceux de la compagnie bananière.

Les grands romans sont Cent ans de solitude, l’automne du patriarche, la mala hora, chronique d’une mort annoncée, le général dans son labyrinthe, l’amour au temps du choléra, dont certains ont été adaptés au cinéma. Moins connu, un recueil des premières nouvelles : « des yeux de chien bleu« , ésotérique, fantastique, presque gothique, dans lequel, comme dans toute l’œuvre ultérieure, la vie et la mort correspondent, s’imbriquent, se côtoient sans jamais s’exclure. On y retrouve des accents d’Edgar Poe, lorsqu’il relate « le cas de M Valdemar« .

L’œuvre de GGM est riche, foisonnante, onirique, généreuse. Sa langue se mâche comme un bon sauternes, elle exprime la nostalgie, le surnaturel, le fantastique, l’épopée, mais aussi le passage du temps, qui, chez GGM, comme le constate Ursula, est « circulaire ». C’est le mythe Nietzschéen de l’éternel retour : génération après génération, le même esprit s’incarne et se réincarne (dans deux lignées distinctes), comme dans la tétralogie de Mishima, le désert des tartares de Dino Buzzati ou le chef-d’œuvre de Kenji Nakagami, dont le titre fait comme un écho à celui de Marquez : Mille ans de plaisir…

GGM laisse un vide immense, à l’image du spectre géant de José Arcadio Buendia, mais son œuvre est éternelle, et ne demande qu’à se lire et se savourer pour nous tenir encore et encore en haleine … pendant 100 ans.