Infrarouge : Onirisme par-delà l’invisible

J’ai touché, lors de mes expérimentations, jadis, à la photo infrarouge, par le biais – si je me souviens bien – de la pellicule ektachrome infrarouge. Kodak avait d’ailleurs développé une autre pellicule, la prestigieuse Aérochrome.

J’avais été d’emblée séduit, fasciné, par l’aspect onirique des images obtenues. Le vert du feuillage se muait en teintes rouges, parfois orangées, en des contrastes absolument surprenants. Ces images irréelles comblaient mon penchant pour l’étrange, les univers gothiques nés de l’esprit d’un Bram Stoker, d’un Edgar Poe ou d’un Howard P. Lovecraft. Depuis, ce sont les couleurs du psychédélisme qui retiennent mon attention.

De nos jours, avec la digitalisation de notre univers, tout est devenu possible et des tutoriels nous expliquent comment obtenir un « look » IR par la « simple » (tu parles) manipulation des images dans Photoshop.

Toutefois, découvrir de réelles photographies infrarouges qu’on a capturées grâce à un matériel spécifique restitue ce quelque chose de magique, d’alchimique, que nous ressentions autrefois dans l’atmosphère inactinique (encore une histoire de lumière) de la chambre noire (camera obscura), quand l’image se dévoilait peu à peu dans le bain de révélateur.

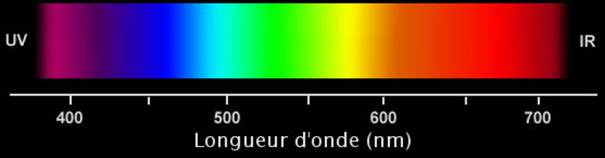

Les images qui parviennent à notre rétine y sont portées par la lumière visible qui, comme chacun sait, est constituée d’ondes électromagnétiques. Les ondes visibles constituent le spectre visible c’est à dire l’ensemble des couleurs de la lumière blanche qui peut être décomposée grâce à un prisme ou, dans la nature, lors d’un arc-en-ciel.

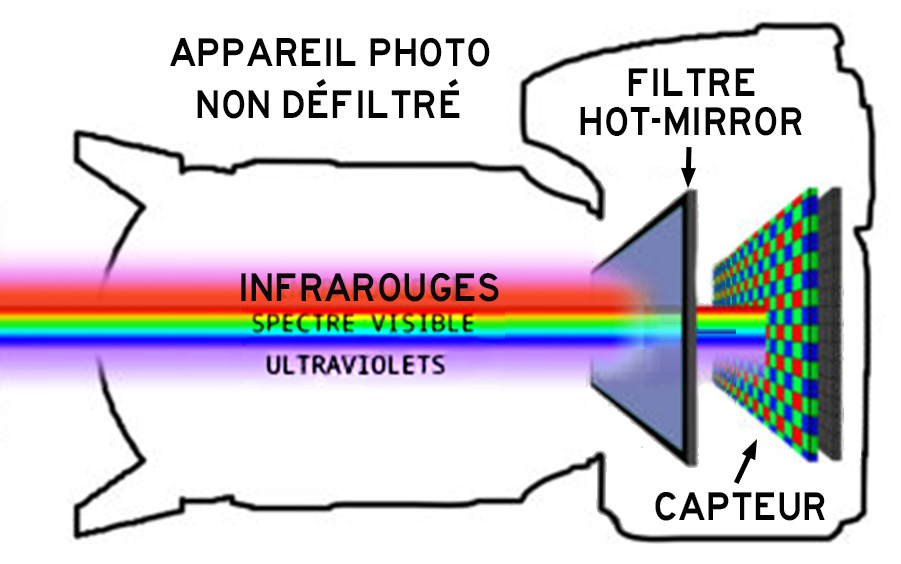

Avec un appareil photo numérique, les choses ne se passent pas de la même façon. Le capteur est sensible – par définition – à la lumière visible, entre 400 et 700 nanomètres de longueur d’onde (ces couleurs sublimes qui vont de l’indigo au rouge), mais il enregistre également un peu d’ultraviolet (< 400 nm) et surtout de l’infrarouge, au delà de 700 et jusqu’à 1000 nm environ.

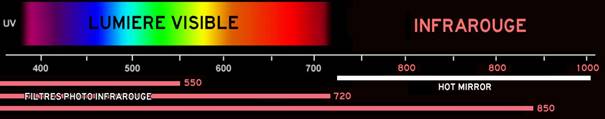

Pour éviter cette pollution électromagnétique, les photographes protègent leurs objectifs par un filtre transparent qui arrête les UV, mais surtout, les constructeurs insèrent dans l’appareil photo, juste devant le capteur, un filtre appelé « hot-mirror » qui bloque les infrarouges (tout ce qui dépasse 720 nm).

C’est pourquoi, dans l’idéal, se lancer dans la photo infrarouge numérique nécessite d’acquérir un appareil photo totalement « défiltré » dans lequel le hot-mirror a été remplacé par un filtre transparent aux IR, ou refiltrage dit « full spectrum ». Cette transformation n’est pas à la portée de n’importe qui ; une des personnes qui maîtrisent cette technique délicate est Richard Galli (visitez son site EOS For Astro’) dont le travail est irréprochable. Il remplace le hot-mirror et recalibre l’appareil pour la mise au point et la balance des blancs. Son site propose des EOS RP d’occasion défiltrés qu’il expédie dans un emballage ultra-sécurisé.

Il reste ensuite à introduire entre le paysage et le capteur un nouveau filtre, qui va cette fois laisser passer tous les infrarouges, mais seulement une partie de la lumière visible. On utilise en général des filtres de 550 (590), 720 et 850 nm qui procurent chacun une atmosphère spécifique dans laquelle la végétation prend des teintes spectrales, blanches ou jaune doré (550) ou encore ces teintes rouges des pellicules d’antan (720). La société Kolari Vision a spécialement développé un filtre « Candy Chrome » qui reproduit l’ambiance du fameux film aérochrome. Le filtre 850, qui bloque toute la lumière visible, n’est utilisé que pour des images en noir et blanc dotées d’un fort contraste qui dramatise en particulier la photographie architecturale.

Une autre clé de la pratique de l’infrarouge (pas indispensable, mais tellement pratique) est la mise à profit du changement de monture des appareils photo Canon : une des bagues d’adaptation des « anciens » objectifs EF aux « nouveaux » appareils EOS « R » permet d’insérer des filtres dit « drop-in » entre l’appareil et l’objectif (vendue avec un filtre neutre variable pour les expositions prolongées ou un polarisant).

Cette solution élégante évite de jongler avec des filtres (zomei est une marque excellente) qu’on doit visser à l’avant d’objectifs de différents diamètres (d’où multiplication des filtres, mais des solutions ingénieuses existent). Cette dernière option reste cependant nettement moins onéreuse.

Pour tirer de ces « négatifs » infrarouges la substantifique moelle, encore faudra-t-il régler la « balance des blancs » avant la prise de vue. Il est d’ailleurs conseillé de shooter en « RAW » pour pouvoir régler précisément cette balance en post production via Lightroom, Camera Raw (Adobe) ou digital photo professional (Canon). Un post-traitement spécifique (bien expliqué sur le site de Pierre-Louis Ferrer) permet d’obtenir un ciel bleu et la teinte recherchée de la végétation (réglage « mélangeur de couches » dans Photoshop, dont plusieurs versions peuvent être mémorisées).

Un dernier mot : figurez vous qu’on peut continuer à utiliser son appareil défiltré pour la photographie standard : il suffit de… rétablir le filtre hot-mirror, qui existe en « drop-in » chez Kolari.

Futurs explorateurs, parcourez ces liens indispensables :

- Le tutoriel du maitre : Pierre-Louis Ferrer (qui m’a conseillé de m’adresser à Richard Galli)

- Ses étonnantes images de New-York, de Casablanca ou de l’axe majeur

- Le site « photographie infrarouge«

- Pour le défiltrage total, le site Eos for astro de Richard Galli

- Les Filtres « drop-in » d’une société américaine très fiable (droits de douanes très faibles)

- Le site de Kolari vision qui commercialise le prestigieux filtre drop-in IR-Chrome

- Le site Canon et le logiciel Digital Photo Professional (pour ajuster les fichiers RAW)

- Camera Raw (mais il faut une version de Photoshop ultérieure à 2019)

et mes premières images infrarouges :

- Le jardin du Luxembourg et ses statues pensives

- Une ballade dans les rues de Saint-Maur des Fossés

- Les bords de Marne à Saint-Maur

- Un après-midi d’automne au Père Lachaise

- Le quartier Mériadeck à Bordeaux

- Le classeur INFRAROUGE sur FlickR