Chrysalide

Posté le 21 Novembre 2012

Je viens de finir de savourer le livre 2 de la trilogie de Haruki Murakami. Ces presque 500 pages qui semblent à l’achat une muraille sont tellement ciselées qu’on a l’impression de dévorer une nouvelle, d’autant que chaque fin de volume suscite la hâte de découvrir ce que nous concocte le suivant. 1Q84 entremêle deux réalités parallèles et deux récits qui convergent. Q comme question. 1Q84 diverge de 1984 par une fêlure subtile qui laisse au fantastique l’heur de s’introduire dans la crudité du réel, à la manière des apparitions du gitan Melquiades dans le récit de Gabriel Garcia Marquez.

Mais les deux vies de Tengo et Aomamé, entremêlées dans le fil du récit, convergent inexorablement l’une vers l’autre, parce que le destin les a promis l’un a l’autre depuis qu’un éphémère moment d’une force inouïe les a unis. A la fin du second livre, Aomamé découvre qu’il n’y a pas de porte de sortie à 1Q84. Point de fuite. Elle va choisir la seule issue qu’elle peut inventer, ce qui nous ramène à Looper et à l’associé du diable (infra dans ce blog).

Les mondes paraissent invaginés l’un dans l’autre, un peu comme dans l’univers-chiffonné de Jean-Pierre Luminet ou dans l’éternel retour de Nietzsche.

La porte entre ces deux univers est une chrysalide. Quelle parabole plus aiguë ? Il se trouve que ma passion de pré-adolescent résidait dans le monde des insectes, qui ne m’a jamais complètement quitté, part de jeunesse apte à préserver un regard d’adulte de toute désillusion. Cette fascination pour l’entomologie était issue d’abord de l’émerveillement pour leurs formes et leurs structures. Comme des fleurs des champs, le Christ aurait pu dire d’eux « même le roi Salomon dans toute sa splendeur n’a jamais été vêtu comme l’un d’entre eux ». Mais ce sont leurs mœurs si fantastiquement dévoilées par Jean Henri Casimir Fabre et Maurice Maeterlinck qui m’ont fait découvrir, selon les mots même de Claude Nuridsani et Marie Perennou (les auteurs de « Microcosmos ») la « planète des insectes », imperium in Imperio, qui a pu inspirer HG Wells pour ses sélénites, ou Bernard Werber pour ses fourmis. Un monde à l’image d’Alice au pays des merveilles, apparu bien avant les civilisations humaines.

Il y a de nombreuses années, j’avais découvert un cocon camouflé sur l’écorce d’un arbre dont il épousait exactement la texture. Avec un canif, j’avais voulu extraire la nymphe de sa chambre secrète, comme la momie royale attendant de renaître à une vie transcendante. Le scientifique perçait déjà en moi, l’homme de science, qui espère « soulever les jupes de l’univers ». Maladresse fatale, ma lame dérapa et transperça la chrysalide. J’eus l’extrême surprise d’y découvrir… le vide. Plus de chenille, pas encore d’imago. Les tissus du papillon s’étaient dissous en une liqueur mordorée comme de la chartreuse. La transformation de la larve en lumineux lépidoptère exigeait une refonte totale du plan, des désirs, de la logique. Une complète et exigeante métamorphose. Une vulnérabilité absolue pour passer de l’ombre à la lumière, de l’être rampant et glouton à l’ange buveur de nectar.

Le sens, la forme et l’intention naissent du vide. Ainsi que le scarabée considéré par les anciens égyptiens comme le patient démiurge qui fait tourner le monde, la chrysalide symbolise la naissance de l’univers à partir du vide quantique, juste avant que le boson de Higgs ne se mêle de la partie, pour conférer sa pesanteur au verbe.

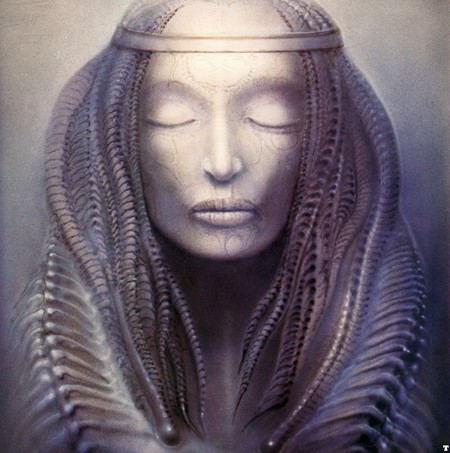

L’image est la couverture de l’album Brain Salad Surgery d’Emerson Lake and Palmer, conçue par HG Giger en 1973.